21年5月初,朋友圈转发的《别了,我的内江师专》(来自内江师专91级生物系师姐“香水百合”的美篇),猝不及防的闯入我的记忆——那一张张老旧照片,那一处处物是人非,一下子就让我这个中年油腻大叔瞬间破防泪奔。记忆像黑白的老电影,摇摇晃晃断断续续模模糊糊地,时不时还会卡片儿;浩子、司令、管子、小西昌、乔巴、老虎、秋秋、芳芳、周周……这些久违的名字,不知道什么时候就会从哪个旮旯角落里悄悄地冒了出来。

一个人,一段历程,一生记忆。

(一)第一次独自出远门

95年那个秋天的开学季,一个十八九岁的弱冠少年,怀里紧紧抱着一个洗的发白的大牛仔包,独自一人就踏上了求学的历程。从川东南边陲靠近贵州边界的石宝寨到川中甜城内江,虽说就400公里左右的路程,可差不多也属于千里之外了。牛仔包里装有一张高考大学录取通知书及报到单、户口迁移证、一本现代汉语词典和几件简单的换洗衣物。不懂世故的男孩脸上略显稚嫩,这是他第一次出远门,而且没有直达车,中途还需两次换乘班车。以零换整的大额百元大钞并没有贴身存放,而是一张一张的夹放在包里的现代汉语词典的书页里;两千多的书学费和生活费,这是家里边全部的家当。出门前男孩反复把大钞从词典里翻出来数了又数,最后把词典夹放在衣物的最里层,随身就带着身份证、几张大团结和其他零钞。

从乡下到县城,班车是摇摇晃晃的,就像快要散架的老爷车一样,扭扭捏捏的跑了差不多四五个小时;这是读高中时就跑了好几年的路,是熟悉的。到达县城已经下午两点过了,没有到市上的车了;少年今天只有投宿在堂姐家了,还蹭了两顿饭,顺便节省了碎银几两。

第二天一大早,从县城到泸州,赶上了最早的那一趟班车。那时候,一路上都是在施工修路的,班车走走停停的。饿了就啃上两口冷馒头,渴了喝两口免费的自来水,也舍不得吃上一口热和的饭菜,更别说班车刚停下车门一打开就涌上来的小商贩端着的肉包子三角粑卤鸡蛋卤花生豆腐干矿泉水玉米棒子了。终于在半梦半醒时分,到达一个陌生的城市。这是一个“巴山夜雨涨秋池”的季节,那晚的雨很大,夜也很深。班车已经错过了班次,并没有进站。少年也错过了来接站的朋友,只得紧跟着司机大叔,简单的吃了点东西,也住进了旅馆。少年抱紧着牛仔包龟缩在暖和的被窝里睁大眼睛不敢入睡,后来实在是架不住上眼皮和下眼皮之间剧烈的战斗,最后还是昏昏入睡了。突然间一下子就惊醒了,感觉包还紧抱在怀里的,又混混沌沌的眠着了。就这样半睡半醒的,终于熬到了天蒙蒙亮。

雨还在不停地下,冒雨赶上了泸州开往内江的早班车,车顶上还托着一个大气囊。车上稀稀拉拉坐着几个人,还有人举着伞,原来车的顶棚也是漏水的。班车走走停停,不断有人上车下车。天色大亮的时候,雨也住了。班车平稳的行驶在柏油路上,平直的路延伸向远方,我抱着包也眯着了,后来还发出了鼾声。

若干年后回忆起这一段,感叹这一觉睡得,那叫一个舒坦,那是一个酣畅!一觉醒来,就已经到了甜城内江了。

(二)认识甜城

初到内江,两眼几乎一抹黑,眼前的一切都是灰蒙蒙的。灰蒙蒙的天空,灰蒙蒙的街道,就连缓缓靠近的汽车站也是灰蒙蒙的。若干年后再说起这一段,同寝室的老刘解释道:“内江是全国老工业基地呀,工业城市的污染是很(念‘嘿’)严重滴;再说了,新到了一个陌生的城市,第一印象肯定是没有你们泸州好嘛,泸州毕竟是顶着‘全国卫生城市’的头衔的。”说实话,我对之前经过的泸州城也是陌生的,也属于他乡,和我们乡坝头隔得也是很远的;我就纯粹是黑灯瞎火的路过,而且还是在烟雨朦胧中。

还好,灰蒙蒙的汽车站若隐若现有“内江师专欢迎新同学”等大标语和醒目的“内江师专新生接待处”指示牌,灰蒙蒙的站台上还洋溢着很多热情的笑脸。行李很快被安置到接送师专新生的大巴车里面,我也恍恍惚惚的跟着转送往师专的路上。

说起内江,还是去高中学校领取录取通知书时听班主任讲了几句:“内江有点乱哦,是全国出了名的暴力城市哟。这个学校好多年都没有在古蔺录取学生了,你这一次去大概率是当光杆司令咯。”

后来在学校慢慢的熟悉地皮了,学会了在学校图书馆充电,查阅了相关的资料,才简单的了解了一下内江。

内江市,四川省辖地级市,古称汉安、中江,别称甜城、糖都。内江地处四川盆地东南部、沱江下游中段,位居重庆、成都两大城市中心,素有“川南咽喉”“巴蜀要塞”“成渝之心”之称,是国家重点交通枢纽之一、四川重大交通枢纽和西南陆路交通交接点。其时,内江市辖市中区、东兴区和资中、资阳、简阳、威远、隆昌、安岳、乐至7县。(1998年2月26日,经国务院批准,设立资阳地区,将原内江市管辖的资阳、简阳、安岳、乐至划归资阳地区管辖,2000年6月14日,撤销资阳地区设立地级资阳市;2017年,撤销隆昌县,设立县级隆昌市。)

内江域内,西汉首设资中县,东汉划资中县以南地域设汉安县。因江水环绕90余里,至隋文帝时改称内江。内江名胜众多,如隆昌古牌坊群、圣水寺、西林寺、重龙山摩崖石刻、资中文庙、资中武庙,以及威远穹窿地貌等人文景观。内江人杰地灵,才俊辈出,是孔子之师苌弘和国画大师张大千的故乡。“一师二相三状元四大家”彪炳史册,有“大千故里”“书画之乡”“文化之乡”之誉。

内江地处川中丘陵,地形以丘陵为主;气候属于亚热带湿润季风气候,受盆地和本地自然环境的影响,具有气候温和、干湿季分明、降水量丰富、光热充足且无霜期长等特点;加之沱江自北向南穿越全境,水热充足。是故内江自古以来就十分适合南方经济类糖料作物甘蔗的生长,早期甘蔗产量和出糖量均居全国前列,所以别称“甜城”。

(三)师专和沱大

其时,内江师专是内江市的最高学府,全称为内江师范高等专科学校。学校位于桐梓坝,与内江教育学院(成人教育为主)、内江艺体师范学校(师范中专,音乐舞蹈为主)和内江一中毗邻。那时,四川统计学校还是全国重点中专,校址也在桐梓坝(后来整体搬迁到成都,并入成都气象学院,组建成新的成都信息工程学院,后升格为成都信息工程大学);邻近还有内江技工学校等。2000年教育学院、艺体师范学校并入师专,专科学校升格建立内江师范学院(本科);四川统计学校整体搬迁后,学校原址整体划归师院,师院面积整体扩大。为了区别,老校区那边为西区,统计校这边为东区。

一直以为,我们是师专人,师专是我们那一代人最深刻的记忆。而“沱大”,是我们外出考察实习时的代号。

说起“沱大”,是有故事来头的。

大学三年,地理系每年都有一次外出考察实习的机会。我们去了峨眉山—乐山、青城山—都江堰、攀枝花—二滩水电站、云南昆明民族村—路南石林—大理苍山洱海等地,既有自然地理考察,又有经济人文实习。每到一处,带队的屈晓斌老师都会扯着嗓子招呼我们:“沱大的集合了,沱大的集合了,沱大的集合了……”你想嘛,在这些地方大概率都会碰到其他本科院校地理专业同时期考察实习的,如川内的西师大、川师大、重师大、成都理工等,省外的兰州大学、陕师大、云师大等,你一个师专的,说出来多丧气和小家子气啊。所以啊,“沱大”就成了我们师专地理系代称;前面几届是,后面几届也是,再后来是不是这样的,我就不清楚了。

(四)同窗和恩师

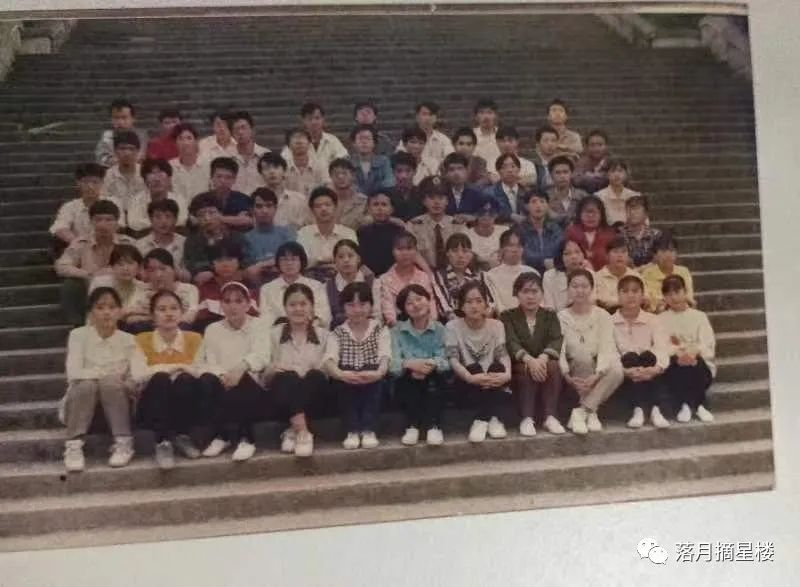

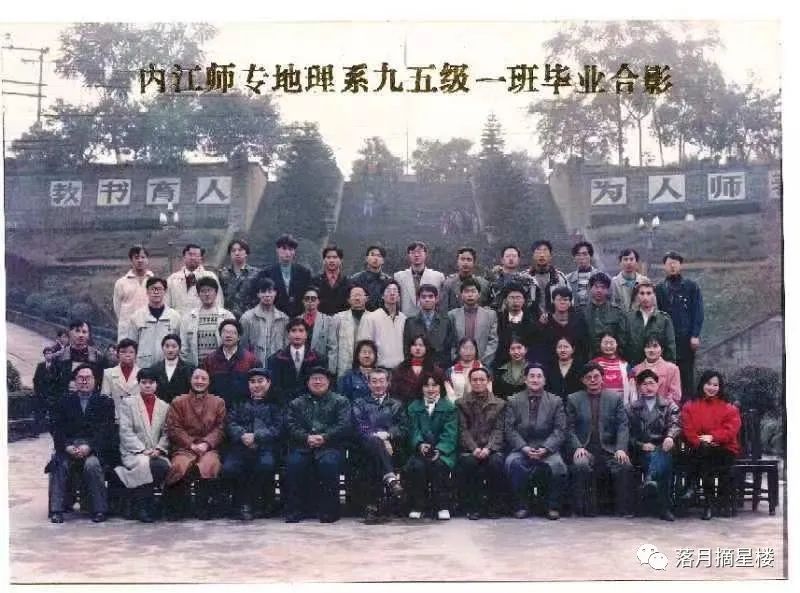

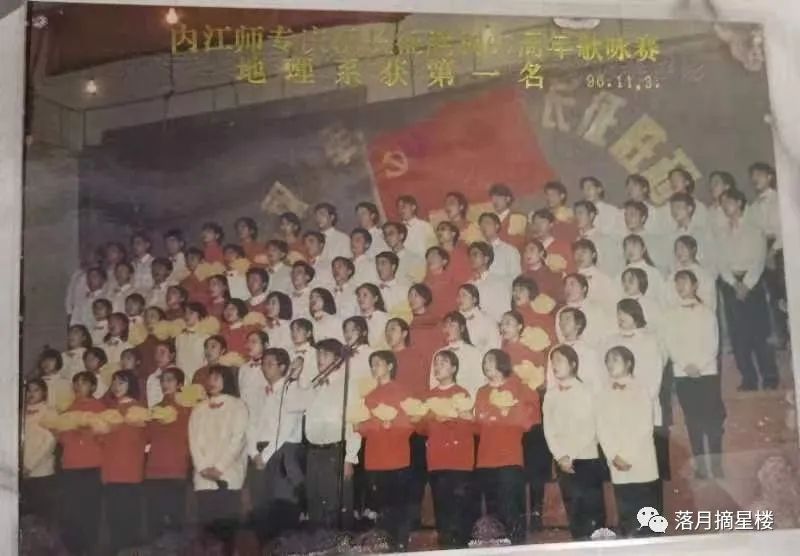

我们班级是地理系95级1班,属于师范专业。入学时学生总人数37人(其中男生27人,女生10人),到了大三时照毕业相时,就只有32人了(男生25人,女生7人)。何故呢?原来班上有两位同学只读两年就领毕业证就业了(张旭东和熊萍),另外三位同学也在两年后专升本到川师大深造去了(李明、张东和刘婷)。

最难忘刚进校那段时间,一切都是新鲜的。大家都在熟悉着新的环境,积极参加学校各种社团的招新活动,尝试着认识和结交新的同学和朋友,也会在学校寻找自己同籍的老乡,组建自己的圈子。其中,最小的圈子,就是同一个寝室的,即室友;再大一点,就是同班级的了,俗称同窗。

我们班的教室在生地楼三楼,固定的56个座位(横七竖八的排列),37个同学按照个人喜好随机落座,东一坨西一堆的,显得稀稀拉拉的。大多数时候的课堂都是连二堂,口若悬河的老师往往会忘记了时间,直到有人提醒老师是不是要喝口水了,同学们才得以到阳台上透个风缓口气。烟瘾大的老师会躲进了隔壁的办公室,过足了嘴瘾后又带着满腔激情神清气爽的继续手中的讲义。认真记笔记的仍然在专心致志,搞小动作的继续悄悄的干活,打耳边风的又开始昏昏欲睡。日子就这样不经意间日复一日月复一月年复一年,室内吊着的电风扇转转停停,窗外的爬山虎绿满了墙壁又黄遍了篱笆,我们在这间教室里坐满了功课;老师的课堂又磨走了一茬又一茬,园丁花白了头发,种子生了根发了芽。

曾几何时梦回师专那间教室,半梦半醒之间分明湿了那张枕巾。

帅气的徐海贤班导仍旧轻言细语的和我们谈着心,笑眯眯的文学巨匠苏明武教授(私下里我叫他老苏头)还是那样在爽朗大气的打趣中私底下为我们打着小算盘,语重心长的胡贵金书记不紧不慢说着话,一丝不苟的艾大宾老师仍然字正腔圆,笑靥如花的李宏芸老师依旧春风十里温柔可人,温婉娴雅潮流范儿的马晓玲主任还在细心地叮嘱着什么,教授地图的王老师笑容可掬,温文尔雅的温正康老师拿着块石头正在讲解着地质学的层理构造和矿床特点,严肃认真的姜世忠老师讲义着川普还是那样的慢条斯理,教材教法的邓清南老师的粉笔还在黑板上拼命地叽叽喳喳,秃顶的老屈掐着半截烟依然还在扯着嗓子招呼着:“沱大的集合了!沱大的集合了!沱大的集合了!”……

(五)老乡和地主

俗话说,老乡见老乡,两眼泪汪汪。有时候还真的不一定会是这样的。

到了内江,我所幸没有成为光杆司令。到学校新生报到后入住寝室不久,在寝室走廊尽头的转角之处,就突然撞上了古蔺老乡——本系本班的王浩——高中时虽然不在同一个学校,周末打篮球时多次碰到过的。你端个盆子我提个桶,一下子就对上了,相互指着对方,惊诧道:“你叫?”然后两个男人狠狠地抱在一起。他住203,我住206;他是浩子,我是地主。后来,我俩操起乡音找遍全校,从教室到寝室,从操场到食堂,始终没有遇到和我们说一样口音的,直到一年后。

又是新生入学季,一个操着古蔺城区腔调的女孩闯入我们的生活:“你的girl friend呢?”我和浩子大眼瞪小眼,英语口语糟糕的俩哥们半天才弄懂妹儿的意思,老油条被整红了脸。这是和我们同系同专业的小师妹,化学系还有一男生罗永松。再后来,当我俩大三的时候,队伍继续壮大,生物系有冯德、周静,地理系有李泽,电教系有黄毅,体育系有聂鹏,全是齐刷刷清一色的男汉子。

地主,是我的大号。

新生入学后,系上学生会和团总支要招新,大三和大二的师兄和学姐来班上选人,一下子就相中了我。

面试的时候问我:“你叫什么名字呢?”

“聂洪才。”我回答得又快又急。

“刘文彩?大地主哟。”有师兄打趣道。

就这样,阴差阳错的,我就成了“地主”,这个大号就一直伴随着我三年的大学生涯。若干年后,当大学再次同学聚会的时候,大家还是亲热地喊着我“地主”的大号,那种感觉一下子就上来了。