当我在母校公众号上看到“孙自筠陈列室落成”的消息时,窗外的梧桐叶正簌簌叩响窗棂,将记忆的门环轻轻敲开。

今日回到母校,踏进图书馆七楼的新展厅,墨香与时光叠印的刹那,我仿佛看见孙老师伏案疾书的身影。他个子不高,却总挺直腰背,温文尔雅。

三十多年前的课堂记忆清晰如昨。那时的我年少不谙事,嫌他讲课节奏太慢,总躲在教室后排偷翻小说。耳边却不时飘来他不急不躁的温和声线:“文学是星火,能点燃人心。”课间,会瞥见他在教案边角速写灵感,红蓝墨水交织成密密麻麻的批注。直到多年后,追看大热的《大明宫词》,才惊觉故事蓝本源自孙老师的小说《太平公主》。再细细回味那些摄人心魄的台词和场景,不禁想象剧中人物如何在无数个深夜里,于他的笔下渐次鲜活。

2014年,我有幸参加了先生的八十寿辰。那天,他展出了自己的书法作品“不忘初心,方得始终”,笔力遒劲,意味深长。聆听着师友们对他的赞誉,我与同学们争相与他合影。那张照片或许有些模糊,但那份发自内心的骄傲与热爱,却无比清晰。

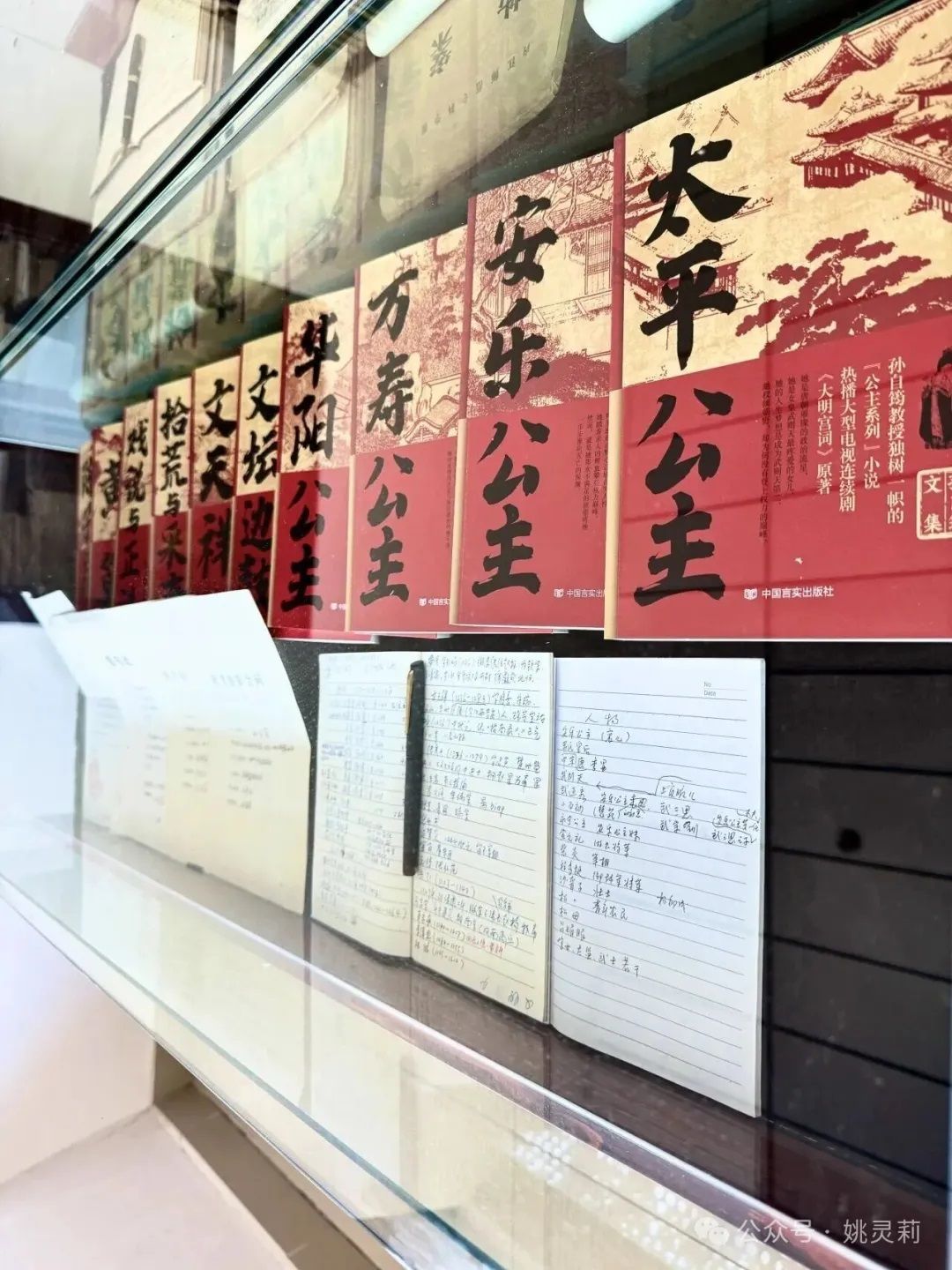

如今,陈列室里的书架静立,如守望者。我俯身细看玻璃展柜里的《太平公主》手稿,朱笔圈改间,“薛绍的剑穗该是茜色”的批注旁,压着张褪色的便签:“给剧组:公主的华服下,跳动着现代人的心脏。”他常这样反复推敲,一个词句修改数十遍,只为将历史人物的骨血注入现代灵魂。

1987年版《华阳公主》扉页写着:“文字要像种子,落在冻土里也要发芽。”这册书曾跟随他辗转多地,最终安放在母校的书架上,等待着与更多年轻的眼睛相遇。

孙老师的教案本上,工整的楷书记载着:“写历史人物,当如太史公般将心魂铸入笔锋。”这行字与他的创作笔记叠在一起,像根系相连的两棵树。

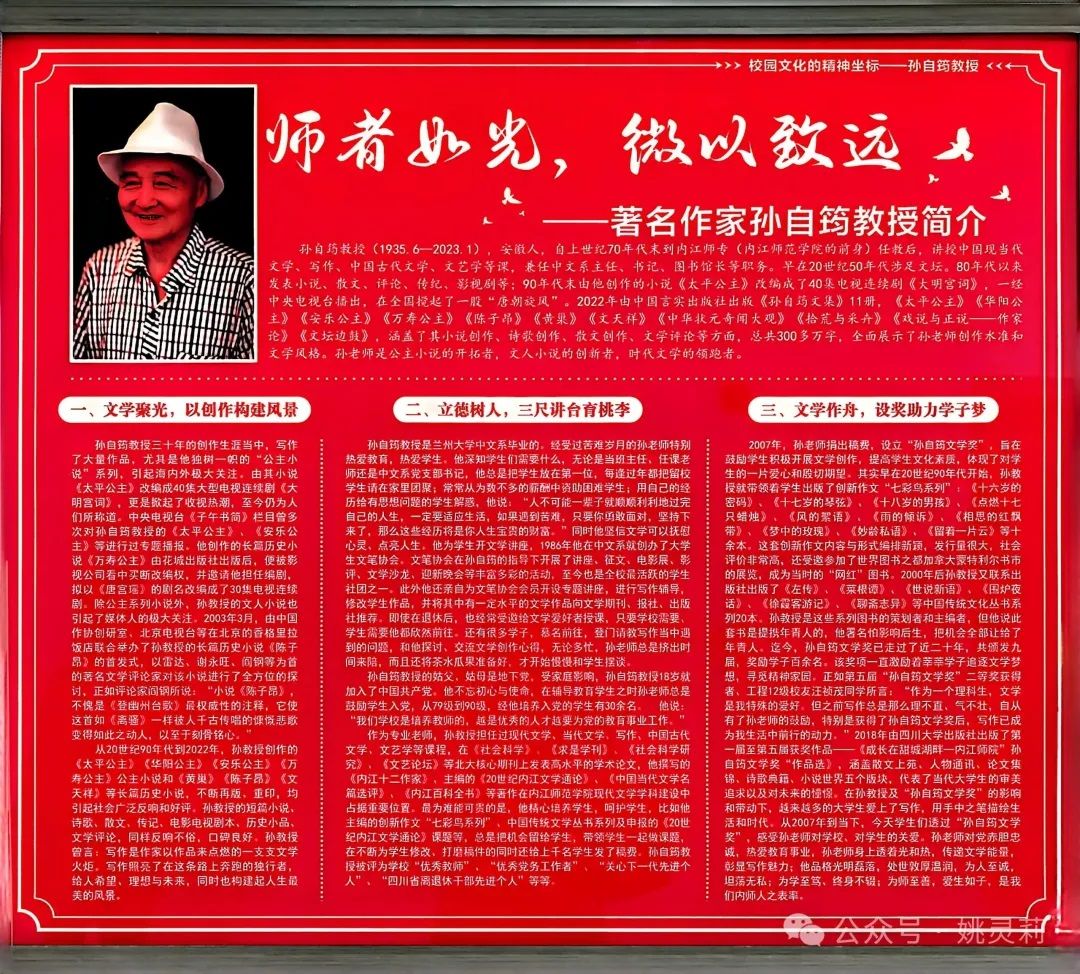

转过展柜,“师者如光,微以致远”的展板下,长长的捐赠清单让我眼眶发热。三百余万字著作手稿、十一册《孙自筠文集》、千余册典籍,还有所有的荣誉证书,被他毫无保留地托付给母校。简朴的捐赠书上写着:“我的一切属于内师。”

此刻,我心中充满了深深的愧疚与后悔——大学时为什么没能好好听孙老师的课?为什么没能多向他请教?为什么没有更多地亲近他,得他教诲?

离馆时,随行同学在留言簿上郑重写下给孙老师的悼念诗:“黑白的讲台/真彩掠过/没有追光/却让满堂心灯闪烁……”是啊,这簇“心灯”,早已在一届届学子的笔端传递。

暮色漫过母校文学院红砖墙时,我仿佛看到孙老师递给我们写满故事的纸页,轻声说道:“写下去。”是的,我们要做的,不过是接着写下去——用新的故事,新的温度,让这簇星火永远不熄。

文:姚灵莉

编辑:校友办 初审:阳冉 再审:谢丽春 终审:赵军